Publicado por Suplemento Radar

Domingo 27 de noviembre, 2023

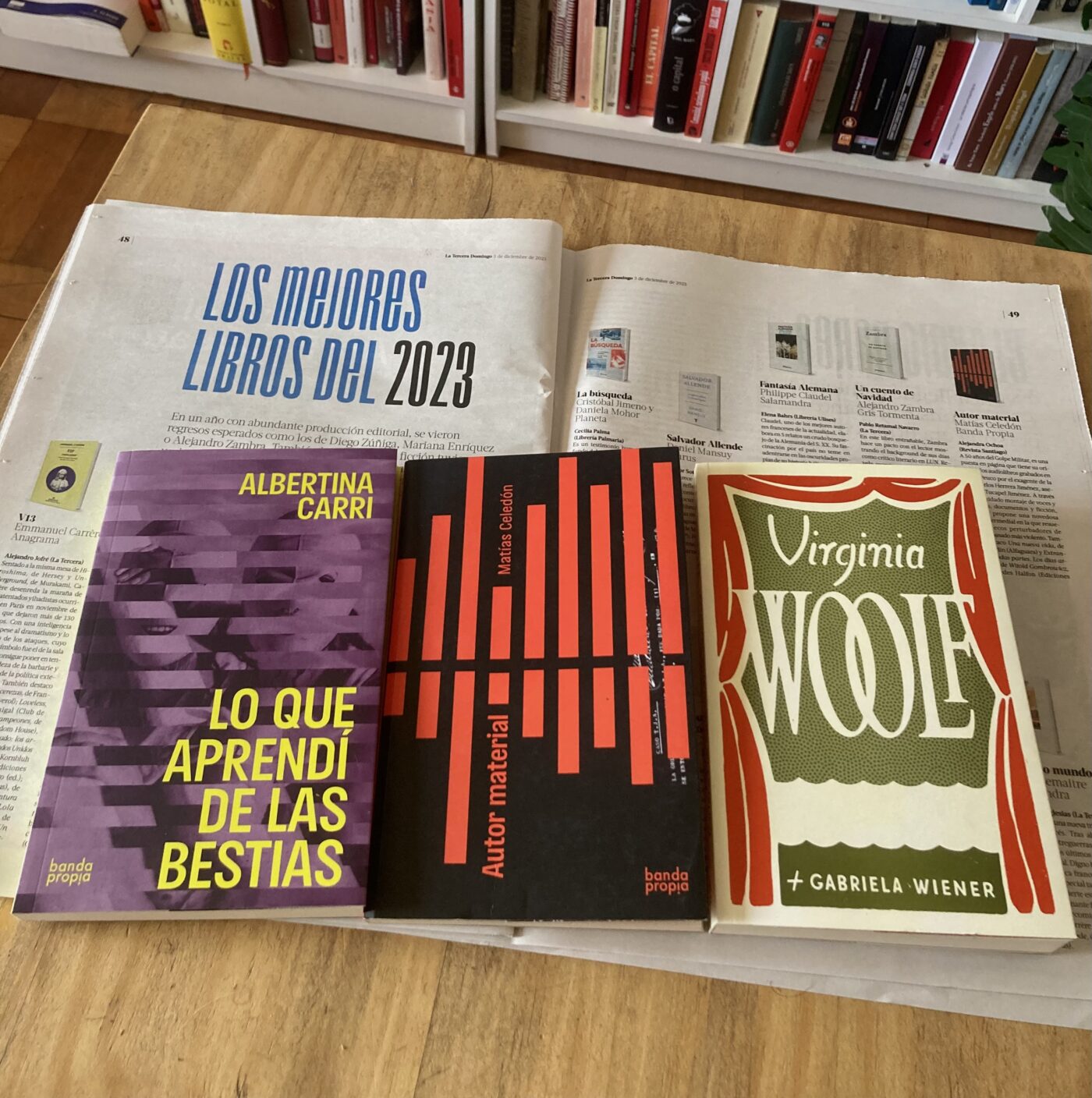

La relación de amistad, amor y literatura entre Virginia Woolf y Vita Sackville- West desembocará inesperadamente, entre 1927 y 1928, en una línea sobre una página en blanco que luego se volverá torrente novelesco: “Orlando. Una autobiografía”, rezaba esa línea. Vita, musa inspiradora, se convertirá en un príncipe del siglo XVI que atravesará el tiempo, los géneros y las identidades y una novela imperecedera llamada “Orlando. Escríbeme, Orlando” (Cartas a Vita Sackville- West 1922-1928) es una selección de cartas de Virginia Woolf inéditas en castellano, traducidas por Ángelo Narváez Leon, que dan cuenta de amor, amistad y la escritura irrefrenable de un libro cargado de erotismo y libertad. Aquí se publica un fragmento del prólogo de la periodista y escritora peruana Gabriela Wiener para esta edición del sello chileno Banda Propia.

*

*

Queridísima criatura

[Fragmento]

Por Gabriela Wiener

Quizá lo sepa usted o no pero así comienza una carta de Virginia a Vita, algo tímida, algo arrebatada. Y así también he querido empezar yo a escribirle esta misiva. Entender una pasión de clóset no se me escapa porque conocí el deseo ahí dentro y es ahí donde más quema. Ese escándalo a hurtadillas, la espera golosa por los encuentros detrás de las paredes, el calor de la ficción de las páginas secretas. Lo que no pueden decirse a viva voz dos mujeres casadas: “burra”, “virgen”, “criatura”. Esa templanza a la espera del cartero, para no claudicar ante el burdo telegrama de la desesperación. Y lo mío, lo tengo claro, huele más a loca lemebeliana autodestructiva que a doncella catártica.

Le confieso, nunca he podido escribir así, como con la muñeca de la mano y haciendo chocar mis joyas contra la mesa. Con higiene, precisa, afectada, ilustrada. Me provoca usted esa distinción, me arranca la elegancia de algún gen infiltrado en mi corriente excesiva. Ellas, las inglesas, podían reconocerse, oligarcas ambas, dentro del espejo o entre los largos calzones y enaguas de sus bajos literarios. Nada que me haya tocado a mí en suerte o en infortunio. Yo la veo a usted en cambio en toda su altura y gelidez tutelar. Hay entre nosotras toda clase de brechas. Y por eso, en mi inocultable esfuerzo, no puedo evitar que rueden por mis surcos unas gotitas de sudor. Admito que ya no me intimidan ni las clases altas, ni los cadáveres exquisitos, ni Europa, ni lo rubio de sus cabellos, ni su cargo público, ni que sea usted una jueza del Estado en funciones. No espere de mí más servilismo que el de mi palabra en estas hojas y el de mi voz en su oído, aquella noche, prometiéndole una ofrenda si me acompañaba al lavabo.

Pero también debo reconocer la ráfaga de amor, la belleza conmovedora de su blanquísima defensa. Cuando esa otra vil mujer me atacó llamándome “panchita de mierda”, solo porque osé cuestionar su necesidad de verter loas hacia un escritor varón en un salón de mujeres escritoras y lobistas, sea este Juan Marsé o quien fuera. Yo le repliqué: “cretina, está más que claro que no leyó usted a Marsé en su vida”. Y usted, señora Ley, resolvió la controversia, administró justicia y decidió el destino de mi atacante: marcharse por donde vino con su racismo a cuestas. Lo hizo a todas luces sobrecalificada para el pequeño caso que nos traía, con esa virtud innata para impartir el derecho. ¡Oh, mis anticoloniales principios se tambalearon! ¡Temí volver a allanarme ante la erótica del poder! Si no la hubiera sacado a bailar reguetón, si no me hubiera seguido, pero burlamos las fronteras y nos fundimos en un movimiento de ardorosa transversalidad.

Reconozco, mi excelsa y justiciera dama, que no he tenido nunca una habitación propia como Virginia Woolf. Más bien he escrito mientras hacía el pollo frito, esperaba el seguro de desempleo y amamantaba a mis hijos. Quizá esta sea la primera vez que escribo en mi propio despacho frente al mar. Un importante mecenas de la cultura me invitó a pasar una temporada en su elegante mansión del bajo Ampurdán y, desde hace unas semanas, me procuro soledad y concentración a raudales. Imagine que tengo por vecino al número dos de Vladimir Putin. La guerra no se ve igual desde aquí. Tómese esta correspondencia como una relación epistolar en tiempos convulsos, si encuentra excitación en el peligro. Yo soy muy del sur, así que llevo la convulsión por dentro y a donde vaya.

No niego que estar alejada temporalmente del buen Jaime me haya dado alas para explorar el Tinder y probar estos experimentos epistolares que me acercan otra vez a una especie de fe, tantas veces perdida, en el género humano, sobre todo en el femenino. Sé que es muy siglo xx, pero sostengo la conveniencia, sí, la conveniencia, de mantener siempre a distancia de rescate a un amantísimo y permisivo marido. Y no lo hago por la misma razón que Vita y Virginia, que era tener el buen tino de sobrevivir a la Gran Bretaña posvictoriana, qué remedio, al lado de una figura masculina por miedo a ser despojadas de sus privilegios. Para mí, no sé si para usted, no hay nada más conmovedor que alguien que se esfuerza por presentir la fatalidad en una y adelantarse a nuestra melancolía. Me pone caliente, lo juro, ser amada así, tanto como la desobediencia, sin duda mucho más que nuestro teórico acuerdo de relación abierta. No me enorgullece mi anticuada programación, esto de hacer cosas delante de alguien y a sus espaldas para sentirme viva. En realidad, no sé qué haría sin él, quizá ya me hubiera ahogado en un río. Y ni siquiera es completamente evitable.

¿Qué me dice del hecho de estar felizmente casada, querida dama infiel? Casada Vita (con un marica). Casada Virginia (con un Leonard). Casada usted (con no diré quién). Casada yo, aunque en relación abierta, que quede claro, como las dos primeras. El tema es delicado: Harold, el marido de Vita, tenía novios. La homosexualidad masculina estaba tipificada como delito y, para mayor paranoia, él era funcionario del gobierno. Ay, hablar de los maridos con otra mujer casada, como hacemos ahora de tal modo: ¡Qué fantasía multicolor! Nadie conoce mejor el fuego que una mujer casada en brazos de su amante furtiva.

Tal vez escribir cartas a una mujer sea como diseñar un jardín. Era una de las aficiones de Vita. Ya sabe cómo son las aristócratas. Hasta escribió libros sobre jardinería. Cuando perdió su castillo, pobrecilla, ya le explicaré más adelante por qué, se compró otro, el de Sissinghurst, cerca de Cranbrook. Allí construyó uno de los jardines más hermosos del mundo, una estructura de estancias luminosas separadas por setos que hoy es patrimonio histórico del reino. Cada habitación al aire libre contiene un jardín distinto con flores distintas, tulipanes sonrojados o coloridas flores azules, rosas y rojas, que combinan entre sí como frutos rojos en una tarta de queso. Imagine el amor como un laberinto de jardines sorprendentes para perderse un rato. Imagine encontrarnos en la habitación blanca. Imagine que no hay ningún compartimento de flores negras. No me lo imagino.

Ahora que la invoco con torpeza, temo hacer caer el tintero sobre el folio. Mis ansias tienen tan poco que ver con los buenos modales de la pluma, con el amaneramiento con el que ahora procuro juntar letras para que usted pueda disfrutar del espectáculo. Pero me gusta el juego de la corrección cuando se rompe y hace un delicioso crack en el círculo de Bloomsbury. Será mejor que vuelva a hablarle de las misivas de estas zorras amantes, es lo que me mueve a escribirle, contarle que en su lectura he encontrado una forma de buscarla. Tal vez demasiado clásica.

Creo que, al enfriar la emoción con lenguaje, las cartas de amor sin amor logran con mayor éxito la contención que vuelve carne y fluido el delirio amoroso. Virginia espera dejar atrás la cama y retomar su batalla contra el mundo: “Y no estás aquí para transformarme”. ¿Qué único poder debería tener una mujer sobre otra sino el de transformarla? ¿Os suena de algo, señora?

En sus cartas Virginia le reclama a Vita que la acuse de no tener sentimientos o de inventarse “frases encantadoras” que “le restan aspectos a la realidad”. Sobra vida en Vita. Virginia comprende su punto, el hecho no fáctico para ella de que la vida es excitante, pero se queja de que a Proust no se le hayan reclamado cosas semejantes. Las amigas que se escriben se hacen críticas constructivas. Falta en Woolf, según la “Burra West”, esa “alegre vulgaridad”. No sé si Virginia es más virginal que wolf o viceversa. ¿Quién teme a Virginia Woolf? Quizá yo. La escritora que me habita y que arrastra la corriente hacia el fondo del río. Me temo. Nos temo. Me aterra, como a todas, no ser una escritora verdadera, pero también temo no vivir o estar viviendo solo para contarlo. Algunas veces siento el peso de las piedras en los bolsillos de mi delantal y los pies fríos.

¿Qué puedo decir sobre eso sino sentirme más Vita que Virginia y a veces más Virginia que Vita? ¿En cuál de ellas se reconoce usted?

Lee el artículo en Página/12 aquí.